[05.30-06.01] 제3회 반짝다큐페스티발

제3회 반짝다큐페스티발

일정 2025년 5월 30일(금) - 6월 1일(일)

주최 반짝다큐페스티발 운영위원회, 사단법인독립영화전용관확대를위한시민모임

주관 반짝다큐페스티발 운영위원회, 인디스페이스

반짝다큐페스티발은 지속 가능한 영화제를 지향하는 국내 유일 비경쟁 중·단편 다큐멘터리 영화제입니다. ‘실험’, ‘발굴', ‘호흡'이라는 슬로건 아래 사회적 발언과 미학적 성취의 가치를 추구합니다. 다큐멘터리를 사랑하는 많은 분들의 관심을 부탁드립니다.

* 섹션별 상영 순서는 변경될 수 있습니다.

* 개막식 및 개막섹션, 폐막식 및 폐막포럼은 무료이며, 예매 없이 현장 입장입니다.

* 행사 당일 온라인 예매 환불이 불가합니다.

🌠 개막식

<사월의 마지막 날들 The Last Days of April>

2021 | Laurence Buelens, Jean Forest | 다큐멘터리 | 24분 | 벨기에, 팔레스타인

팔레스타인의 마을 바띠르(Battir)에서는 “모든 돌에는 이야기가 담겨 있다”라는 말이 전해진다. <사월의 마지막 날들>은 그중에서도 가장 유명한 이야기, 이 마을의 전설을 담고 있는 이야기를 탐구한다. 1949년 4월, 이스라엘 군대가 바띠르의 문턱까지 다가왔다. 소수의 마을 주민들은 기지를 발휘해 속임수를 군사 전략으로 바꾸기로 결심한다.

<오아시스 Oasis>

2024 | Alla Mitiukova | 다큐멘터리 | 13분 | 우크라이나

우크라이나 전선의 한복판, 아이들이 헛간을 임시 교실로 하여 학교 수업을 받는다. 교사와 학부모들은 성 니콜라스(산타클로스의 유래가 된 인물)의 날을 맞아 매일매일이 살아남기 위한 투쟁과도 같은 이곳에서도 기적은 일어날 수 있다는 믿음을 아이들에게 심어주려 한다.

<그 꽃은 조용히 서서 지켜본다 THE FLOWERS STAND, SILENTLY WITNESSING>

2024 | Theo Panagopoulos | 다큐멘터리 | 17분 | 스코틀랜드, 팔레스타인

스코틀랜드에 거주하는 팔레스타인 영화감독이 좀처럼 보기 힘든 팔레스타인의 야생화에 관한 스코틀랜드 필름 아카이브를 발견하고 그 영상을 되찾기로 결심한다. 이 섬세한 에세이 영화는 사람들이 땅과 맺는 복잡한 관계 속에서 이미지 제작이 증언의 도구이자 폭력의 수단이 될 수 있다는 점을 질문한다.

🌠 섹션1

<신이 사탕을 삼킬 때 When God Swallows Candy>

2024 | 이강선 | 다큐멘터리 | 14분

어떤 기억이 진짜인지 말하는 것과 카메라로 무언가를 담는 것은 그 외곽의 것들이 잊혀진다는 점에서 유사한 맥락을 띄고 있다. 사진이 무언가를 찍기로 선택한 순간 다른 무언가는 찍히지 않고 프레임 밖으로 밀려난다. 나는 내 어린 시절을 찍은 이미지 사각 너머의 이야기, 아빠의 곰팡이 핀 필름 너머의 이야기를 2024년에 구성한다. 우리는 무엇을 기억하기로 선택했는가? 그리고 남아있는 것은 무엇일까?

<맹꽁가 Song of the maengkong>

2023 | 남해든 | 다큐멘터리 | 27분

<맹꽁가>는 내가 사는 집 앞 아파트 공사가 맹꽁이로 인해 중단된 사건의 이야기로 시작한다. 나는 맹꽁이의 울음소리로부터 과거에 투쟁의 목소리를 내오던 사람들의 기억을 떠올린다. 정치적 싸움의 현장에서 사람들은 함께 노래를 부르며 연대와 밝은 미래를 바라왔다. 외치던 가사와 음절은 그 이상을 쭉 함께할 것 같지만 흐릿한 과거를 가리키고 있다. 반면 맹꽁이는 우리가 바라는 특정한 시간을 향하지 않고 그저 번식을 위한 소리로 사건을 만들어 낸다.

<K-ALMA-Q>

2025 | 안소정, Ramazan Kyrgyzbayev | 다큐멘터리 | 30분

카자흐스탄의 도시, 알마티에는 사과 동상이 자주 보인다. 그런데 정작 사과 자체는 잘 보이지 않는다. 어떤 사람들은 그 사실에 화가 난 듯하다. 사과를 지키려는 사람들을 만날수록 각자의 이야기와 함께 정치 상황에 대해 듣게 된다. 소련으로부터 독립한 이후 도시는 계속해서 발전하고, 사람들의 요구는 점점 더 복잡해지고, 사과는 사라지고 있다. 점차 알마티를 둘러싼 욕망들에 대해 질문하기 시작한다.

🌠 섹션2

<도트 유니버스의 어느 분신사바 Some Bunshinsaba in Dot-Universe>

2024 | 박군제 | 다큐멘터리 | 23분

한 차원표류자가 평면-도트(dot)우주에 도달한다. 그곳은 이성·논리를 원칙으로 하는 디지털 우주. 표류자는 비이성적/초상적인 방식을 통해 이 차원을 초월하려 한다. 이 우주에서 AI 목소리 자아는 실존과 디지털의 중간에 존재하는 평면계에 에뮬레이팅 된 귀신들이면서, 데이터로 떠도는 혼·백·영이다. 초환(招喚)을 통해 이 음성-넋의 뒤섞임이 재생되면서 세계의 부유령이 되고, 그 파형이 세계의 법칙을 비틀어 틈을 연다.

<주고받은 () : 노력 What We Saw and Heard>

2023 | 한소리 | 다큐멘터리 | 12분

청각장애를 가진 엄마에게 이 세상은 속삭임으로 가득 차 있다. 조용한 세상에서 사람들의 말은 ‘입모양 읽기’로 그 소리를 감각한다. 아주 어렸을 때부터 줄곧 나는 항상 그녀를 대신해서 말했다. 그것이 더 편하다는 생각에서 시작한 게 20년 이상 지속되었다. 그게 요즘 사회에서 더 ‘효율적’이고 ‘효과적’이라는 생각도 했다. 그래서 공항에서의 소통 또한 당연히 내 몫이었는데, 엄마랑 나는 이제 이걸 깨보기로 했다. 걱정과 달리 엄마는 자신감이 넘친다. 엄마의 옆자리에서 벗어나 멀찌감치 떨어져 엄마를 가만히 바라보고, 영상을 편집하는 내내 프레임 속의 엄마를 반복해서 보는 과정을 거치니 겁쟁이는 나였다는 걸 더더욱 깨닫는다.

<중년 구직 분투기 A Strike for Work>

2024 | 이한별 | 다큐멘터리 | 29분

엄마는 정년퇴직을 했다. 퇴직 후에도 일을 하고 싶었던 엄마는 가족의 응원을 받으며 재취업에 도전한다. 직업학교에서 공부하며 자격증을 따고 아들과 함께 면접 연습을 하며 기간제 근로자 채용에 도전한다. 결국 힘들게 취업을 했지만, 몸이 불편한 까닭에 고민이 계속된다. 장애가 있는 중년 여성은 직장을 구하기가 매우 힘들다.

🌠 섹션3

<테이큰 TAKEN>

2023 | 양지훈 | 다큐멘터리 | 14분

2023년 4월, 뒷산에 불이 났다. 창문 열린 집에 혼자 있던 루루가 걱정되어 서둘러 집으로 돌아가던 길에 ‘인왕산 산불’을 계속 새로 고쳤다. 창궐하는 ‘강 건너 불구경’ 이미지. 앞다투어 게시되는 SNS 포스팅과 기사 이미지는 이날을 사진 축제로 만들었다. 다행히 루루는 잘 있었다. 그리고 나는 마침 좋은 카메라를 가지고 있었다. 바로 앞에 사는 사람으로서 이 축제에 참여하지 않을 수 없었다. 흥분되는 탄내와 헬기 소리. 불과 가장 가까운 곳으로 뛰었다.

<그림자 원형 The archetypal shadow>

2023 | 황주영 | 다큐멘터리 | 19분

우리가 상처를 받을 때는 과거에 경험한 사건에서 미해결된 감정이 재현되는 경우가 많다. 특수교사인 나는 새의 죽음을 통해 어릴 적 나를 만났고, 준영이를 통해 그때의 감정을 위로받을 수 있었다. 나의 내면에 있는 아이가 내게 말을 걸었고, 나는 그 아이에게 대답하기로 했다.

<박멸의 공존 Coexistence of Eradication>

2023 | 김아람 | 다큐멘터리 | 38분

현재 생태계 교란종 뉴트리아는 한국 정부에서 박멸의 대상이다. 하지만 인위적인 박멸은 사실상 불가능하다. 2019년 나는 뉴트리아 민간인 포획자, 낙동강유역환경청, 동물자유연대와 인터뷰하며 박멸과 공존이 동시에 진행되고 있는 상황을 발견한다. 이후 2023년, 정부가 뉴트리아의 박멸을 목표로 세웠던 해에 나는 여전히 생존하는 그 동물에게 카메라(bodycam)를 장착한다.

🌠 섹션4

<뼈와 살을 가진 유령 A ghost with flesh and bones>

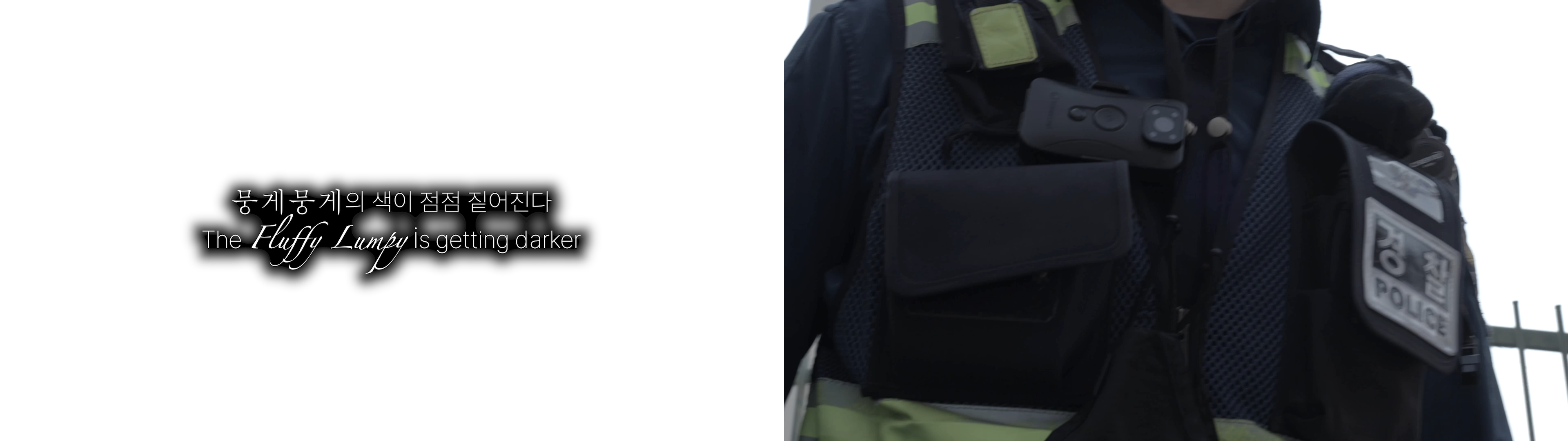

2025 | 박명훈 | 다큐멘터리 | 31분

성소수자인 명훈은 군대 트라우마에 시달리고 있다. 계엄령이 선포되고 탄핵국면의 광장을 촬영하던 명훈은 어느새 유령이 되어 자신이 죽은 곳으로 되돌아간다.

<웰컴 투 마이 홈 Welcome to my home>

2024 | 박슬희 | 다큐멘터리 | 19분

엄마와 엄마 남자친구, 엄마 남자친구의 아버지, 그리고 나까지. 이 4명의 동거는 낯설고 불편하다. 과거의 상처를 덮어가며 우리는 왜 이런 선택을 했을까? 새로운 시작을 꿈꾸는 우리는 결국 서로를 받아들일 수 있을까?

<동산바치 The gardner>

2025 | 김성원, 정윤지 | 다큐멘터리 | 23분

정성스러운 손길로 화단을 가꾸고 길가의 도토리를 줍고 천변 오리에게 밥을 주고 이사를 준비한다. 정릉에서의 닮은 듯 다른 일상 중 어떤 것들이 균열을 일으킨다. 화단은 자리에 남아 할머니를 기다린다.

🌠 섹션5

<아빠는 경마꾼 His Gambling Life>

2024 | 조혜진 | 다큐멘터리 | 23분

딸 혜진은 아빠 제경이 경마에 빠져 가족을 괴롭히는 것이 싫다. 끝까지 경마를 그만두지 않겠다는 제경에 대해 더 괴로운 엄마 옥란. 혜진은 제경을 바라보며 ‘왜 가족을 힘들게 하는 사람과 우리는 같이 살고 있을까’라는 의문을 가지게 되고, 오래전부터 꾸준히 이어오던 제경의 경마 인생을 들여다보기로 한다.

<어느 날, 여름에게 A Day from Summer>

2024 | 명소희 | 다큐멘터리 | 35분

어느 여름날, 우연히 그녀가 남긴 마지막 편지를 읽었다. 나와 나이가 같았던 2004년의 그녀는 자신의 두 아이에게 편지를 남긴 채 춘천 소양로에서 생을 마감했다. 난 그녀의 편지를 읽고 그 동네에서 마주쳤던 기지촌 여성들을, 위안부 할머니들의 목소리들을 떠올렸다. 우리의 시간은 왜 대물림되는 것일까.

<오늘도 걸어! 지구인 Walk on, earthling!>

2024 | 전혜빈 | 다큐멘터리 | 11분

모태신앙인 나는 교회에서 생긴 의문을 해결하고자 교회 밖으로 나선다. 10.27 한국교회연합예배, 성소수자 부모모임, 집회. 직접 보고 들으며 어떻게 사람들과 살아가야 할지 생각하게 된다.

🌠 섹션6

<안나의 몸짓들 Gesture>

2024 | 심찬미 | 다큐멘터리 | 13분

안나의 몸짓을 따라가본다. 색이 지나고 빛이 한순간 머문다. 다음은 무엇일까. 그녀의 몸짓은 변하고 있다.

<칠롱의 방 Chilong's Room>

2024 | 안두이 | 다큐멘터리 | 25분

한때 시골 농가에서는 쓸개즙을 내다 팔기 위해 곰을 키웠다. 지금은 수의사와 활동가들이 보호시설을 만들어 이 곰들을 돌보려 노력하고 있다. 강원도 화천 생추어리에 사는 곰, 칠롱의 하루는 어떨까? 칠롱은 흙냄새를 맡고 제철 과일을 먹으면서 잘 지내고 있을까?

<만나다, 배우다, 얻다 Meet, Learn, Gain>

2024 | 황나라 | 다큐멘터리 | 24분

야학을 처음 세운 활동가이자 교사, 동네 새로 생긴 야학에 입학한 47살의 장애인, 기이한 이끌림으로 인해 야학에서 일하게 된 자원교사, 야학을 졸업하는 학생. 각자의 사연과 삶의 맥락은 달라도 야학이라는 공간에 모여 동일하게 무언가를 만나고, 배우고, 얻었다. 그들이 만나고 배우고 얻은 것은 무엇일까.

야학은 단순히 장애인이 공부하는 건물을 넘어 사람을 만나고 사람을 배우고 사람을 얻는 공간으로 발전한다. 그 과정에서 전국의 야학을 구성하는 행위자들이 있다. 공간, 사람 그리고 예산과 법. 장애인 야학을 꾸려나가기 위해 고군분투했던 사람들의 이야기를 ‘만남’, ‘배움’, ‘얻음’. 세 가지 카테고리로 구분하여 들어보자.

🌠 섹션7

<병풍을 찢고서 We Are Not Wallpaper>

2024 | 배용진 | 다큐멘터리 | 20분

정치인들은 가끔 노숙인과 쪽방 주민 등 사회적 약자를 찾아온다. 따라온 카메라는 정치인을 주목하는데, 그 시선이 그들의 방문을 책무가 아닌 친림으로 느껴지게 한다. 그곳에 사는 사람들은 배경이 되었다가 전과 같이 남겨진다. 병풍으로 남길 거부한 이들이 직접 나와 말을 한다.

<숲, 틈 Forest Gap>

2025 | 최예린 | 다큐멘터리 | 16분

군마의 숲에서 철거되어버린 조선인 추모비를 기억한다.

<시설 밖, 나로 살기 My Life is Mine>

2024 | 추병진 | 다큐멘터리 | 38분

장애인 거주시설에서 20년 동안 살아온 초현은 정해진 대로만 살아야 하는 시설을 떠나 자립하기로 결심한다. 하지만 시설 안팎에서 초현을 상처 입히는 말들이 계속되고, 이를 피해 시설에서 도망치듯 나온 초현은 피플퍼스트 동료들의 지원으로 자립생활주택에서 살게 된다. 자립생활이 쉽지만은 않지만, 시설 밖에서 당당하고 떳떳하게 사는 모습을 보여주고 싶은 초현은 자신의 탈시설·자립 경험을 정리하기 시작한다. 얼마 후 초현과 동료들은 떨리는 마음을 안고 국회로 향한다. 탈시설한 발달장애인 당사자로서 국정감사에 출석한 초현은 어떤 이야기를 준비했을까.

🌠 섹션8

<위드 코리아 WITH KOREA>

2025 | 강채연 | 다큐멘터리 | 46분

학교가 싫어서, 한국이 싫어서. 늘 분노로 차 있던 나는 성인이 된 후 어느 순간부터는 더 이상 분노하지 않게 됐다. 나는 그제야 내가 가졌던 분노가 하나의 사랑이었다는 것을 깨닫는다.

<우리가 만든 궤적 Prints of us>

2024 | 백진이 | 다큐멘터리 | 12분

진이가 가진 '장애'의 가치관의 변화를 담았다. 장애를 가졌다는 이유로 누구보다 자신을 싫어하던 진이는 색안경이 결국 자신에게만 존재했다는 것을 깨닫는다. 이 깨달음은 진이에게 또 어떤 시간을 선물할까?

<경계의 고도 Altitude of Boundary>

2024 | 김현원, 윤병현, 홍유라 | 다큐멘터리 | 15분

재개발은 반복된다. 기억은 사라진다. 사라질 기억을 붙잡으려는 시도가 반복된다.

🌠 섹션9

<49재 49-Days Ceremony>

2024 | 정시연 | 다큐멘터리 | 14분

한 사람의 시간이 영영 멈추게 되더라도 남겨진 자들의 시간은 이전과 다를 바 없이 흘러간다. 어떻게 해야 떠난 이를 잘 보내 줄 수 있을까?

<검색되지 않는 길입니다 Welcome to New World>

2024 | 배은정 | 다큐멘터리 | 21분

어딘가에서 우리와 같이 검색되지 않는 길을 걷고 있고 비슷한 고민을 하고 있을 누군가에게 전하는 조용하지만 단단한 응원을 이 영화에 담았다.

<포도밭 사이 Between the Vineyard>

2024 | 심하은 | 다큐멘터리 | 18분

치매가 온 어머니를 모시기 위해 고향에 귀농한 셋째 아들 최현삼 씨. 그는 마을에서 어머니를 비롯한 어르신들을 위한 돌봄 복지 사업을 시작한다 그러나 어머니 박풍순 씨는 아들의 귀농과 그에 따른 변화가 탐탁지 않다.